In tutta Europa l’impiego di sostanze tossiche per eliminare la fauna affonda le sue radici in epoche remote, quando venivano considerati “nocivi” tutti quegli animali, specialmente i predatori, che rappresentavano una minaccia per la caccia, il bestiame e le coltivazioni.

Il concetto di animale nocivo è stato del tutto abbandonato a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, quando ai predatori fu finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale che svolgono nelle dinamiche naturali. Nonostante ciò, la persecuzione di molti di essi ancora oggi viene perpetrata con vari mezzi, compresi gli avvelenamenti.

Questa pratica ha resistito nel tempo, perché, pur avendo conseguenze devastanti sull’ecosistema, è stata perpetuata da interessi economici ed espressioni culturali profondamente radicati. Considerato un metodo conveniente ed economico per controllare le popolazioni di predatori e altri animali “indesiderati”, l’uso del veleno non solo era legale, ma addirittura incentivato. Nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 – noto come Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia – si legge “L’uccisione e la cattura degli animali nocivi può essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati”. Poche le restrizioni imposte, se non alcune norme di sicurezza di base, per il resto, “la lotta ai nocivi può essere svolta in ogni tempo e con qualsiasi mezzo”.

L’uccisione di questi animali dunque era una vera e propria missione, nonché un mestiere. Sono stati scritti persino dei manuali con precise indicazioni su come ottenere i migliori risultati, come “I Nemici” di Emilio Sheibler (1939) o Il trappolaggio: manuale pratico per un razionale controllo dei nocivi, scritto da Edoardo Beni nel 1970.

Inoltre, non era solo compito dei cacciatori. Al di fuori del periodo di caccia, infatti, questo incarico era affidato addirittura agli organi di vigilanza. Anche i guardiaparco del più antico Parco Nazionale italiano tra le loro mansioni avevano proprio questa attività, che spesso svolgevano utilizzando esche alimentari riempite di veleno. Giuseppe Di Nunzio, storica guardia del Parco d’Abruzzo, assunto nel 1954, ricorda in una intervista rilasciata a Luigi Piccioni per il saggio “La Natura come mestiere”:

“La lotta ai nocivi la facevano fare pure a noi guardie. (…) All’epoca quello che andava come premiato era la volpe, il lupo, la martora, la faina (…). Poi cambiò totalmente, i diversi studiosi dalle diverse università, insomma, non accettarono più questo modo di considerare questi animali. (…) Che poi io so’ diventato luparo (…) perché il luparo non era considerato bracconiere, allora era considerato un mestiere e il parco ti dava tutto pur di eliminare i lupi. (…) Poi so’ arrivato al Parco, so’ stato molto favorito perché già ero pratico.”

Senza dubbio il bersaglio storico e più illustre degli avvelenamenti è stato proprio il lupo, annientato in vaste aree europee ad opera, in special modo, della stricnina. Una persecuzione sistematica e implacabile quella subita da questo predatore, per cui ogni singola uccisione è stata premiata in denaro.

La stricnina è un veleno estremamente potente che si estrae dalla Noce vomica (Strychnos nux vomica), un pianta del sud est asiatico e dell’India, arrivata in Europa nel XVI secolo attraverso gli Arabi. Oltre a essere una sostanza tra le più tossiche in assoluto, è anche molto resistente agli agenti della putrefazione, per cui può persistere per lungo tempo nell’ambiente. Oggi la lista dei veleni utilizzati per eliminare la fauna si è arricchita e diversificata: fitofarmaci, rodenticidi, lumachicidi, medicinali veterinari vengono di volta in volta utilizzati in base al contesto e alla capacità di reperimento nel mercato illegale. Si tratta, infatti, in molti casi di sostanze per le quali commercio e impiego sono vietati o severamente regolamentati.

Oltre a infliggere colpi gravissimi al lupo, il veleno ha determinato il declino inarrestabile di varie specie di rapaci necrofagi. Due specie di avvoltoi – l’avvoltoio monaco ed il gipeto – si sono estinte nel nostro Paese anche a causa dei massicci avvelenamenti di cui sono stati vittime collaterali. Poco è mancato che altre 2 specie andassero incontro alla stessa sorte: il grifone ed il capovaccaio, i quali, ridotti a piccole popolazioni isolate, solo grazie a recenti progetti di reintroduzione sono nuovamente vitali in Italia.

Bisognerà attendere il 1977 perché finalmente il veleno venga reso illegale, al pari dell’uso di tagliole, lacci e simili trappole. Fu proprio la protezione del lupo ad innescare una vera e propria rivoluzione. Con il divieto di caccia a questa specie – sancito per la prima volta nel 1972 e pienamente normato nel 1976 – ma soprattutto con la nuova legge sulla disciplina dell’attività venatoria del 1977, ci si lascia definitivamente alle spalle il concetto di specie nocive e di conseguenza la loro persecuzione sistematica, programmata e legale. Non solo, il più importante traguardo raggiunto con questa norma è rappresentato dal passaggio della fauna selvatica dallo stato di res nullius, ovvero “cosa di nessuno”, a quello di res communitatis, della “comunità”, ossia proprietà indisponibile dello Stato e quindi tutelata e protetta.

Nonostante queste conquiste di civiltà, nate sulla spinta delle nuove conoscenze nel campo dell’ecologia e di una nuova coscienza ambientale, la pratica degli avvelenamenti non è diminuita e non accenna a diminuire. Come spesso accade, la nobile teoria delle norme non trova spazio nella prassi. La spinta retrograda di chi marcia in direzione contraria al progresso del pensiero umano, ed è anzi desideroso di tornare a sistemi e consuetudini del passato, è quindi ancora molto forte.

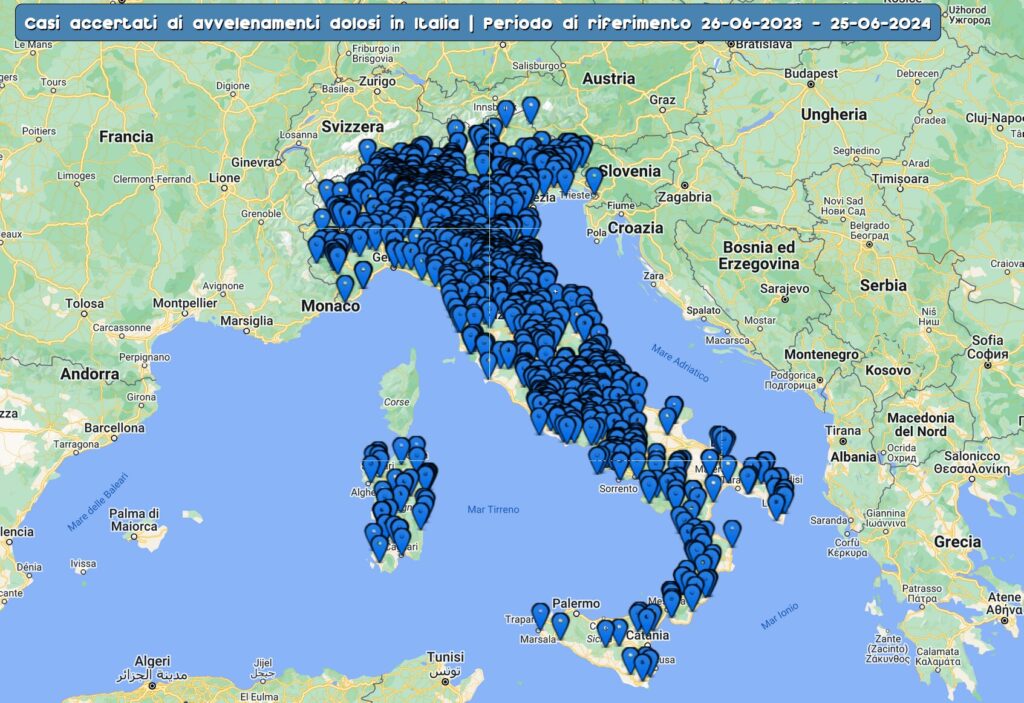

Guardando la mappa sul Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali si resta increduli nel vedere l’Italia interamente coperta da puntini che marcano i casi accertati di avvelenamenti dolosi solo nell’ultimo anno, che hanno causato la morte di centinaia di animali domestici e selvatici. Nel 2022 sono stati circa 1000, quasi 3 animali al giorno. Questi però, soprattutto nel caso dei selvatici, rappresentano certamente una forte sottostima del fenomeno reale perché subordinati al ritrovamento dell’animale. Ciò che stupisce ancor più rispetto all’imponente dimensione del fenomeno è l’esiguo numero di persone indagate o condannate per aver disperso esche o bocconi avvelenati nell’ambiente.

A nulla sembra valsa la prima ordinanza emanata dal Ministero della Salute nel 2008 (negli anni rinnovata e ampliata fino all’ultima versione del 2019), un’altra importantissima tappa storica nella lotta a questa pratica crudele e pericolosa, che stabilisce tempi e modi di reazione ai casi di sospetto avvelenamento. Solo in Abruzzo, tra il 2009 e il 2023, 1391 animali domestici e selvatici sono risultati positivi al veleno, mediamente il 53% di tutti quelli conferiti ogni anno agli Istituiti addetti alle analisi, una media annuale superiore a quella registrata prima dell’ordinanza.

Nonostante i significativi progressi legislativi e le crescenti conoscenze scientifiche, la lotta contro l’uso del veleno per eliminare la fauna in Italia è ancora lontana dall’essere vinta. Le radici profonde di questa pratica continuano a ostacolare il pieno rispetto delle normative moderne. È essenziale che le istituzioni e la società civile intensifichino gli sforzi per educare, sensibilizzare e rafforzare i controlli al fine di proteggere efficacemente la fauna selvatica e gli ecosistemi. Solo attraverso un impegno costante e coordinato sarà possibile superare le resistenze retrograde e garantire un futuro in cui la convivenza armoniosa tra uomo e natura diventi una realtà concreta.

Fonti e approfondimenti

- Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali – Ministero della Salute Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”

- Bocconi avvelenati e saturnismo – Una problematica emergente. Atti del Convegno

- Strategia contro l’uso del veleno in Italia – Progetto LIFE NATURA Antidoto

- La Natura come mestiere. Luigi Piccioni. Quaderni storici. 157. 1/2018